濯古来新臻化境

专访书法篆刻艺术大师

恰在重阳节,市政协书画院常务副院长张培基一行看望书画院特邀顾问高式熊,感受这位年逾九旬的艺术大师的勃勃生机。

高老有三高:年龄高、水平高、品德高;有三不高:血压不高、血脂不高、血糖不高。“还有一高一不高:鼻子高,个子不高。”高老很幽默。

作为西泠印社名誉副社长,上海文史馆研究员和蜚名艺坛的篆刻书法大家,高式熊总是保持着谦逊与幽默,再配上他富有雕刻感的“外国人面孔”和充满着童真的笑容,丝毫看不出一个鲐背之年的老态与暮气。

师从名流结缘艺术

“我算是怀揣文房四宝来到人世间的。”谈起自己结缘艺术的由来,高式熊从父亲说起。延安中路四明村的“文化名人”铭牌上就镌刻着高式熊的父亲高振霄的名字。

高振霄曾任晚清翰林太史,新中国成立后任上海市文史研究馆首批馆员,也是著名书法家。高式熊说,自己如今的成就与父亲言传身教、立言立德不无关系,父子两代潜心书艺,弘扬国粹,多有建树,亦传为艺坛佳话。“父亲一生两袖清风。对利诱拉拢,他总是断然拒绝。寓居上海时,父亲以卖字、授课维持家计。即使在生活最困难的时期,父亲也从不因谋利而丧失人格。他的风范是最值得我敬佩的。”

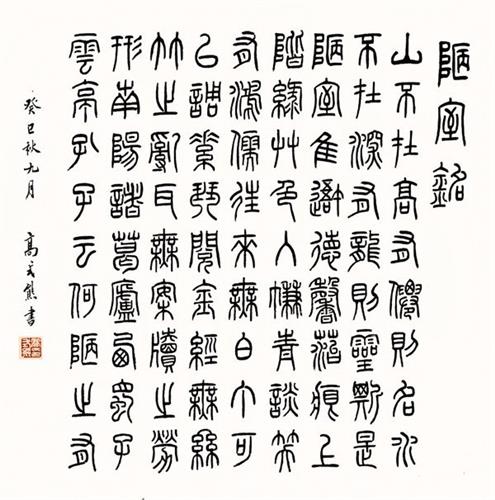

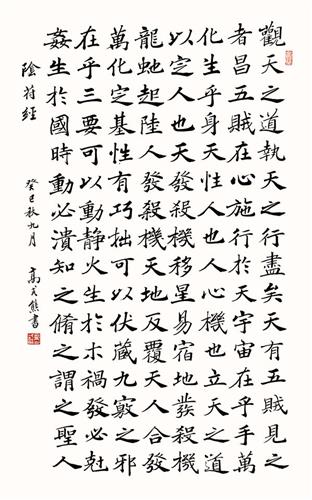

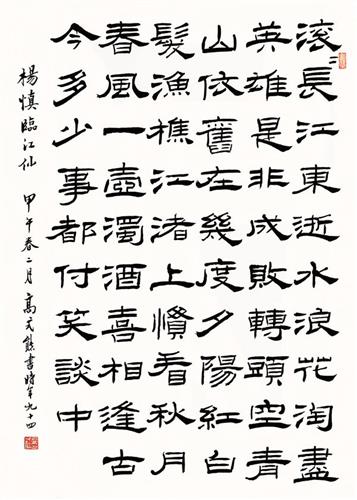

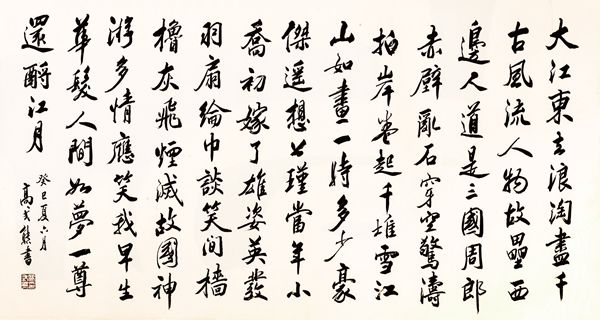

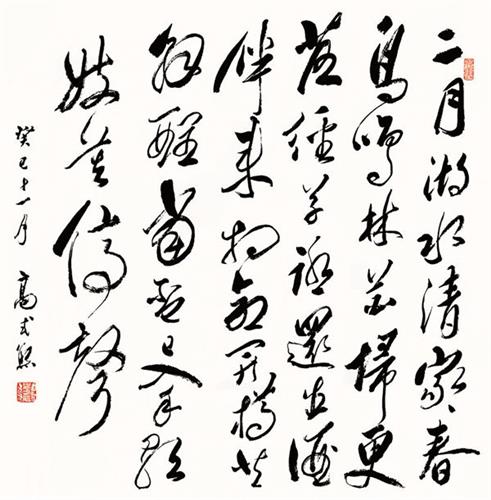

高式熊所有启蒙教育都是在父亲的指导下完成的,高振霄对高式熊的教育非常严格。 1930 年,高家举家搬入四明村居住后,“日课”便一直伴随着高式熊的童年生活。“ 我九岁开始学习《说文解字》。父亲每天上午教我研习史书诗经,讲每篇文章,逐字逐句皆分析透彻,然后我下午开始背诵,次日再由父亲抽查生熟程度。有时,父亲还会从书中抽取一些句子让我作文。”除了国学学习,书法亦是重点。“每天四张,两张楷书,一张隶书,一张篆书。小字临习赵孟頫,大字初临《九成宫》,后习褚遂良,在唐楷上花了二十余年的时间。” 默默耕耘,循环往复,为高式熊日后成为一代书法大家奠定了扎实而厚重的基本功。每天抄写《说文解字》的习惯还被他保留至今。现在,高式熊精神矍铄,书法艺术臻入化境,笔力豪迈雄健、风格厚朴典雅。世人赞之:“古朴外如苍柏迎风,灵动时似飞龙翔天”。

家学渊源和生活环境,让高式熊有机缘接触到当时的海上名流,四明村成了追求艺术道路上的福地。谈起如何走上篆刻之路,高式熊说一开始是瞒着父亲学的:“那时候看父亲写字,也会叫我来摁那个印章,慢慢就对这个感兴趣了。后来大概在十二、三岁的时候,我在家里的工具箱中发现了一把刻刀,就开始刻了。那时候父亲要我读书,我都是偷偷地干的……”后来,受到赵叔孺的鼓励,才坚定了学习篆刻的决心。“赵先生跟我父亲是朋友,有一次我到他家里去,把自己刻的图章拿过去问他,他鼓励我说,这样好的苗子瞎搞是不行的,告诉我父亲一定要好好培养这个孩子。他对我的鼓励是极大的。”王福庵1930 年起一直定居在四明村,埋首艺事,刻印自娱。高王两家住得近,来往日渐亲密,高式熊也有了向王福庵求教的机会。“因为家离得近,我去王福庵先生家里的机会很多,我便经常拿自己的篆刻作品向他求教,可以说他对我比对他的弟子还要亲切。王先生对艺术要求非常严格,我起了稿子请教他,他都会不厌其烦地帮我修改,没有半点保留,至今想来,我能遇到这些贵人真是我的幸运。”

传承发扬鲁庵印泥

除了在书法、篆刻方面造诣深厚,高式熊更为人熟知的身份是“鲁庵印泥传承人”,深得创始人张鲁庵先生的真传。

“我从小就喜欢书法、篆刻,自然少不了印泥。”高式熊回忆道初识张鲁庵是因为赵叔孺的介绍他去看印谱。结识之后,高式熊深为感叹张鲁庵的大气无私,从此成为忘年之交。“我和张先生之间并没有什么惊天动地、死里逃生的故事,我们的交往很普通。这一生,从第一次见他到最后在医院永诀,整整21 年的交情,点点滴滴渗入人心。”

张鲁庵不是专业搞书法的,除了印谱篆刻的收藏外,他还喜欢自己作印泥。在制作印泥时,就带着高式熊,边做边教,还专门为他安置了一张办公桌,经年历累月,高式熊掌握了鲁庵印泥的制作技术。

在当时,鲁庵印泥甚至比西泠印泥还要出名,制作起来不惜工本,也不外销,只是送给当时的艺林人物使用。当时齐白石,张大千,吴湖帆等许多名家都曾长期使用。张鲁庵在1962 年病逝,曾经名动一时的“鲁庵印泥”随之逐渐淡出人们的视野。

张鲁庵去世前夕,将“鲁庵印泥49 号秘方”托付给高式熊,叮嘱其务必将“鲁庵印泥”的制作工艺传承下去,并将此秘方捐献给国家。此后多年,高式熊一直奔走呼吁。

2004 年底至2005 年初,静安区文史馆馆长杨继光等人需要一个申遗项目。杨继光与高式熊深交多年,也知道高式熊手上有“鲁庵印泥”的配方,特意找上门去,希望能够恢复鲁庵印泥,并且申报非物质文化遗产。“那时候,大家就看准了鲁庵印泥能够申遗成功,因为印泥这个东西,书法、篆刻界都是要用的。”经过包括高式熊在内的众人努力,2008 年6 月,国务院公布第二批国家级非物质文化遗产名录,上海“鲁庵印泥”名列其中。

2012 年6 月4 日,鲁庵印泥秘方捐赠暨传习所筹备启动仪式在本市陕西北路600 号举行,高式熊向静安区文史馆捐赠了印泥秘方和张鲁庵所赠刻刀一套,并与张永敏共同为“鲁庵印泥传习所筹建处”揭牌。回忆起这一经历,高式熊说:“现在政府这么重视中国的传统文化,我能做就尽量做多一些。‘鲁庵印泥’是传习性的,要一直保留下去的。”如今,静安区政府还成立了国宝“鲁庵印泥”制作技艺传习所并举行了传统、隆重的收徒仪式。“那时没有传人之说,也没有‘非遗’,我和鲁庵先生是好朋友,多年交情,他信任我,我敬重他,他把技术传我,又把最好的秘方给我,我当然要完成他的遗愿。”高式熊说。

敬重传统“玩”出名堂

“中国是礼仪之邦,传统的规矩被打倒的话,那中华文明就完了!” 这是高式熊反复提及的一句话,他依然珍藏着父亲生前与海上文人交往的所有书信,保留着父亲与他自己临习过的所有字帖、摹刻过的印谱以及印章,这些在别人看来是“垃圾”的废旧纸,对他,对热爱传统文化的人来说,却是无价之宝,“现在国家对家文化、对传统文化越来越重视,我们更应该将它保存好、传承好。”

与父亲那种传统文人士大夫的精神操守和耄年励学的学者风度不同,高式熊的母亲则在他的少年时代便花十几块钱给他买了一个蔡司伊康的照机,从此也种下了他作为一个“玩家”的种子和性情。

上世纪60 年代,高式熊已经拥有三台照相机。而在电影《万水千山总是情》中,他还因为“外国人面孔”被拉去客串过一个国外摄影师的角色,手中的道具正是自家收藏的上世纪初产的柯达格林福照相机。如今,在以收藏相机和专业级的摄影而闻名当今艺术界的高式熊,连自己收藏过多少名牌的照相机都记不清了。

不只摄影,他“玩”出了名堂的还有音乐和音响。他的吉他老师是改编过《春江花月夜》、在上海工部局交响乐团担任首席小提琴的柳中尧。他在所参加的“平口琴会”中成为了负责电口琴、电风琴、电吉他部分的成员,曾经和周小燕等名家同台演出。在私营维纳斯厂并入国营的电影机械厂后,高式熊成了录音机组的电讯工。当时的录音机,用的是与电影胶片一样尺寸的35 毫米宽磁片,与之配套的录音,不管是原始录音还是录音棚录音,要求都高。好多个喇叭同时试音,高式熊讲得出任何一个声源出了什么问题。

或许正因如此,尽管已入鲐背之年,高式熊依然与时俱进,十分谦逊,看到别人写得好的字就认真学习。他的书法也得到了众多业内名家“注意传统的继承,但不守旧,敢于有所创新”的评价。有些圈内人士也看出,高老到了近几年,字也有所变化,且越写越好。如今,高式熊尽管年事已高,但艺术创作热情不减。“每天写两个小时字,没有问题!”其豪迈之情深深感染访客。谈起对后辈艺术家的冀望,高老则语重心长:“艺术但凡能有成就,总来自坚持、耐心和刻苦。有些年轻人,在艺术之路上多有怀疑和犹豫,一个门类学了几年,觉得成就不大就放弃了,转投别的门类,太可惜!我特别想告诉大家的是,咬定目标拜名师,沉下心刻苦钻研,一定会出成果的。”高式熊称赞市政协书画院在弘扬海派书画艺术、扶持青年艺术家方面的工作:“市政协人才济济,能团结更多艺术名家共同将海派艺术的牌子打得更响,真是做了件大好事!”

艺术之外,高式熊对家乡的桑梓之情始终挥之不去。除了以自己的所学反哺,但凡有家乡的客人来访或者相邀,他总是欣然应命。无论是有事求教、求字还是邀请参加社会活动,他是有求必应,在保持着一贯的谦逊心怀之外。